|

|

<ちゃぶ台>

食事をするための台。畳の上に置き、家族みんなで食卓を囲んだ。中国料理のことを卓袱(しっぽく)料理と呼ぶが、それに使用された台が卓袱台。卓袱の中国読み「チャフ」から「ちゃぶ台」となった。(明治~現在) |

|

|

|

|

|

<糸繰車>(糸車)

まゆ、綿などから糸を紡ぎだし、それを撚り合わせるために用いる道具。(~昭和20年代)

<七輪>

木炭や豆炭を燃料として使用する調理用器具。持ち運びに便利で、炭火焼きや、鍋をかけて湯を沸かせた。(江戸~現在) |

|

|

|

|

|

<手回し扇風機>

座敷で客などを接待するために使われた。(明治~大正)

<扇風機>

この扇風機は大正11年(1922)に製造された。アメリカ製を参考に日立で改良されたもの。日立の扇風機製造は1920年頃始まった。この扇風機はヒット商品だったが、当時にしては高価のため、一部の人しか購入できなかった。(大正~昭和) |

|

|

|

|

|

<蝿帳>(はいちょう)

料理にハエがたからぬよう工夫された小棚。棚の周りに金網や薄い布が張ってあるため虫が近づけない。(明治~昭和中頃)

<炭火アイロン>

熱い炭を入れ、その熱とアイロンの重みで布のしわを伸ばした。「火のし」は火の粉が飛び散るが、これは飛び散らないので使いやすかった。(明治~昭和初期) |

|

|

|

|

|

<綿繰り器>

綿の繊維と種子を取り分ける道具

<わらじ編み>

わらじやぞうりを編んだ台。 |

|

|

|

|

|

<氷かき機>

かき氷を作る機械。菓子屋などで使った。

<おはち台>

鍋などを置いたもの。現代のなべしきにあたる。 |

|

|

|

|

|

<せいろ>

粉で作った団子やもち米などを蒸す道具。筒型と角型のせいろがあるが、両方とも湯を沸かした釜の上にのせふたをして蒸気の熱で蒸し上げる。(江戸~現在)

<ぼうら>

竹で編んだかご。(ぼうらは方言) |

|

|

|

|

|

<行李>

行李(こうり)は、竹・柳・藤などを編んで作った衣裳などを入れるための道具。旅行用の荷物入れなどに用いられた。(江戸~昭和中期)

<飯かご>

夏に使う飯かご。余ったご飯を軽く洗いかごに入れて涼しい場所に吊して干し、雑炊などにして食べた。(江戸~昭和中期) |

|

|

|

|

|

<飯びつ入れ>

「いづめ」ともいう。冬は飯びつ入れに入れてふたをしておくと、しばらくはホカホカのご飯が食べられた。(江戸~昭和中期)

<つづら(葛籠)>

蔓や竹を編んで、中に和紙を貼った箱。衣類などをしまっていた。この葛籠は、金具に棒を通して持ち運びできるもの。(明治~大正) |

|

|

|

|

|

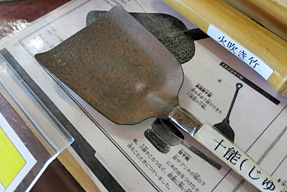

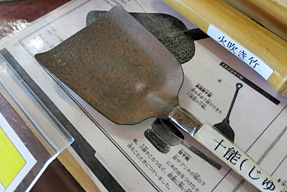

<十能>

炭や灰を運ぶための道具。小型のスコップ。

<もじり>

この中にエサを入れて、ドジョウなどの川魚をとる漁具。「やな」ともいう。 |

|

|

|

|

|

<裁縫用へらごて>

炭火であたため、布にあててしわを伸ばした。

<自在かぎ>

鍋や鉄瓶などをかけるかぎ。火の強さにあわせて上下に動かせる。(江戸~昭和中期) |

|

|

|

|

|

<臼>

杵(きね)を使って穀物の脱穀や製粉、餅つきなどに使う道具。(江戸~現在)

<石臼>

穀物や豆をひいて粉にする道具。反時計回りに回し、臼の間から粉が出てくる。(江戸~昭和中期) |

|

|

|

|

|

<火鉢>

冬の暖房器具。炭をくべ、手をかざして温まる。暖房だけではなく湯を沸かしたり、餅を焼いたりしてコンロとしても重宝した。陶器の丸い火鉢や、木製の長火鉢などがあった。

<柄鏡>

柄(持ち手)の付いた銅で作られた昔の鏡。(~明治) |

|

|

|

|

|

<燭台>

室内の明かりのひとつ。ろうそくを立てて使う。(江戸~昭和)

<背負子>

荷物を運ぶための道具。 |

|

|

|

|

|

<升>

米などの量をはかる道具。(江戸~現在)

米1俵=4斗(60㎏)、1斗=10升(約15㎏)、1升=10合=1.8リットル

<黒電話>

ダイヤル式電話機。1950年代に製造された。 |