|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

六郷川鉄橋は日本初の複線用鉄橋である。明治5年(1872)に日本で初めて鉄道が開業した当時、新橋〜横浜間に架かる橋は全て木橋であった。開業直後、複線化の計画とともに桁橋への架け替えが進められた。

六郷川に架けられていた当時、橋は錬鉄製トラス6連からなる本橋と避溢橋(ひいつ橋:川が増水氾濫した場合を想定し河原に続く陸地部分に架ける橋)からなり、全長が約500mであった。明治村へ移築されたのは本橋部のトラス1連である。

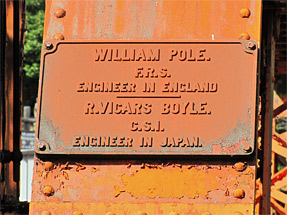

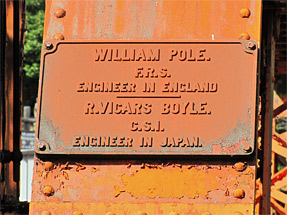

設計は、お雇い外国人であるイギリス人土木技師ボイルnよるものであり、イギリス・リバプールのハミルトンズ・ウィンザー・アイアンワークス社で製作されたトラス桁を輸入した。登録有形文化財

旧所在地:東京都蒲田・神奈川県川崎間の六郷川

| 建設年 |

明治10年(1977) |

解体年 |

昭和40年(1965) |

| 移築年 |

昭和63年(1988) |

全長 |

約30m/幅約7.5m 桁高約3m |

| 構造 |

錬鉄製トラス桁 |

|

(博物館明治村(愛知県小牧市)にて撮影) |

|

|

|

|

|

この鉄橋には、両端には日本で鉄道が開業した当初に使われたのと同じ「双頭レール」、中央部には現在最も広く使われている「平底レール」という2種類のレールが敷かれている。

<双頭レール>

1837年、イギリスのロック(Locke.J)が考案したレール。イギリスで広く用いられ、わが国でも鉄道開通当時は、イギリス製の双頭レールが導入された。頭部が摩耗した場合に、上下にひっくり返して使用できることを特色としていた。現在、各国で用いられている平底レールはわが国では、明治9年(1876)に採用された。 |

|