|

|

|

|

|

|

| 本堂 |

|

|

|

|

|

| 大師堂 |

|

|

|

<薬王山 金色院 国分寺>(こくぶんじ)

四国霊場には四県に国分寺があり、その最初の札所が「阿波国分寺」である。聖武天皇の勅命により全国68ヶ所に国分寺、国分尼寺を創建した。奈良・東大寺はその総国分寺といわれる。

縁起によると、創建当初は法相宗であり、寺領は二町四方で、ここに金堂を中心に七重塔も建つ壮大な七堂伽藍が整っていた。弘法大師が弘仁年間(810〜24)に四国霊場の開創のため巡教された際に、宗派を真言宗に改めている。その後、天正時代に兵火で焼失したが、寛保元年(1741)に阿波藩郡奉行、速水角五郎によって伽藍が再建されて以来、現在の禅宗・曹洞宗寺院となっている。

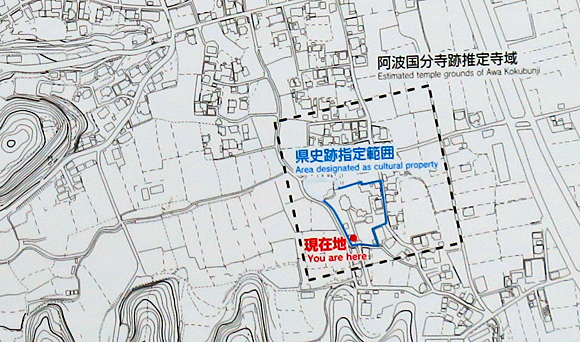

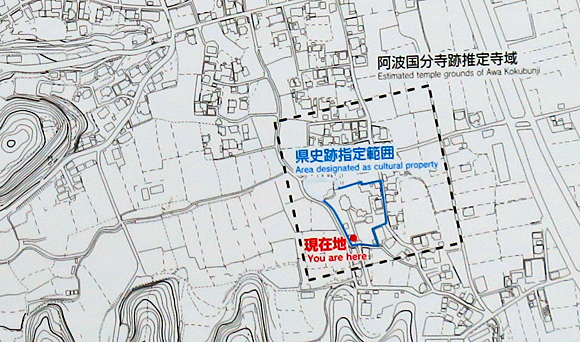

この寺域からは塔の礎石などが発掘されており、徳島県の史跡に指定されている。(下段の画像)

| 本尊 |

薬師如来 |

| 真言 |

おん ころころ せんだり まとうざ そわか |

| 宗派 |

曹洞宗 |

|

|

|

|

|

|

|

|

阿波国分寺跡は、昭和53年度(1978)以降の発掘調査で、金堂から延びると想定される回廊跡や築地塀跡、寺域を区画する溝などが確認されたことから、かつては西に塔を配し、金堂・講堂などが一直線に並ぶ「東大寺式伽藍配置」を有し、現在の国分寺を中心とした方2町(約218m四方)におよぶ範囲に存在していたと考えられている。

現在、境内の隅に残る塔心礎は、寺の南西側の「塔ノ本」の字名が残る水田の名から出土したと伝わるものであり、周辺地域には東門、西門、北門、防などの字名が今も残っている。

発掘調査で出土した遺物の一部は、徳島市立考古資料館に収蔵・展示されている。

<七重塔心礎>

広い境内の片隅に、七重塔の心礎と言われる心礎石が置かれている。

天平12年(740)国分寺造営詔勅の前年諸国に七重塔造営が詔されているので、天平年間には建立されていたと思われる。この心礎は環溝型という珍しい形式である。もとの位置は「塔の本」の地か、興弾寺前の田圃といわれ確認されてない。 |

|

|